NEWS

駿河台大学にはStudent Assistant(SA)制度があります。情報処理教育センターが担当する「コンピュータ・リテラシーl・ll」では、各クラス1人ずつ2年生以上の学生がSAを担当し、履修生のパソコン操作やグループワークのサポートをしています。また、SA自身も経験を積んで個々に学び成長できるよう、教員がフォローをしています。

今回は2022年度からSAとして活躍している、鈴木陽菜太さん(メディア情報学部4年)にお話を伺いました!

今回は2022年度からSAとして活躍している、鈴木陽菜太さん(メディア情報学部4年)にお話を伺いました!

-

卒業も近い4年生ということで、これまでのSA業務の振り返りをしてもらいたいなとお声かけしました。「コンピュータ・リテラシー(以下コンリテ)」SAでは授業内のアシスタントに加え、授業内での細かなサポートができる教材開発(演習課題のセルフチェック用Excelシート)も自主的に行ってくれていました。特に印象に残っている思い出があれば教えてください。毎年どのクラスでも結構話しかけてくれる受講生がいて、そういう子とコミュニケーションをとりながら徐々に教室の雰囲気に慣れて他の学生にも指導していけるので、話しかけてくれる学生がいるのは本当にありがたいです。

そこでコミュニケーションがとれれば、どんどんこの子にはこういう教え方をしていくといいだろう、って分かってきたりして、2年生の時は自分の指導スタイルを築けました。3年生以降はより受講生のために、どこがつまずいて、どこが分からないか、より詳しくアドバイスできるようになったと思います。 どの年も印象に残っているんですけど、特に今年はもう集大成っていうところで、教材を作ってみたりもして。はじめは自分のクラスだけで試しに実験的にやってみようと思ったんですけど、想像以上に幅が広がって他のクラスでもやってもらえたんで、それは本当に嬉しかったですね。

-

SAをはじめ、小学生向けプログラミング講座アシスタントなどの学内活動でも活躍していますが、チャレンジしてみようと思ったきっかけを教えてください。もともとパソコンを使うことが好きだったので、こういうのがあるよって聞いて自分自身、興味があったのでやってみようって。誰かに誘われてじゃなくて、自分で決めて自分でやるって感じです。

SAもそうでした。1年生の時の「コンリテ」の授業はオンデマンドで受講していたのでSAがどんな業務をしているか見たことはなかったのですが、最後のほうの授業でSA募集の話を聞いて、面白そうだと思ったので話を聞きにいって始めました。逆に1年生の時に先輩SAを見てないことで、他の影響を受けずに自分のSAスタイルを築けたと思いますね。

-

パソコンが苦手な方にも手厚く指導できますし、授業を通した先輩後輩の関係もできる良い制度だと思っています。具体的にSAとしてどんな業務を行っていますか?メインは「コンリテ」の受講生のパソコン操作やグループワークのサポートです。それ以外のオフ期間には他のSAと関わることもあり、たとえばSA研修会では個人の反省をしたり、ステップアップするために意見交換をします。 授業中は、細かいところの観察を必ずするようにしています。教室をSの字にぐるぐる回るんですけど、見える側のパソコンと遠くのパソコンも見て、手が止まっていたら近くに行った時に見てサポートしてあげるとか。

演習の進みの差が出てくるのは仕方ないのですが、開きすぎて途中で離脱しちゃう子が出る可能性をなるべく無くしたいなっていうところで、受講生の様子をみながらどこにつまずいていたかメモをとっています。毎回しっかり記録を残して次の回の前までに全員分確認して、どこができていないのかを頭の中に入れて、次見たときにしっかりできているかチェックして、できていないところを細かく見てあげて指導するようにしてだいぶ効率的にできています。今回のクラスは今のところそこまで大きな差もなさそうなので、結果に出てきているかなと思います。あとは先生も結構細かく見る感じだったので、記録に残したほうが絶対いいだろうなと思って始めました。

-

私も授業中巡回して一人ひとりの進捗を見て個別に指導するようにしていますが、業務報告を細かく書いて共有してくれることで連携取れて、すごく助かっています。

授業中、PCが苦手で質問の手を挙げにくそうな受講生にも自分から声を掛けたり、進み具合を把握しようとしている姿が印象的でした。SAをするにあたって、どんなことに気をつけていますか?記録を見ながら心配かなという子を中心にして声をかけたりしました。人の性格にもよりますけど、自分から声をかけるのが苦手な子も中にはいると思うので、そういう子に対してもしっかりとこっちから声をかけてあげるようにしています。

困っている受講生の見分け方として、パソコン操作の手元を見ています。マウスを行ったり来たりさせてたり、色んなセルを見てたり、不自然な動きしている時は分からないところがあるのかなって。画面を見て、この辺が分からないんだろうなっていうのを一度確認しています。すぐには対応せずに教室をぐるっと回って、戻ってきたときに同じ感じだったら声をかけるようにしてて、「分からないところある?」と声をかける時も、なるべく目線を合わせながら話かけてあげるとか、そういうひと工夫はします。

-

パソコンが苦手で大学に入ってからが心配だなと思う高校生も、こういう先輩がサポートしていると知ってもらえたら緊張せずに教室に来られるんじゃないかなと思いました。SAの仕事を通じて、成長できた部分はありますか?一番はコミュニケーションの部分がかなり成長したなと感じています。もともと人と話すのは苦手じゃなかったんですけど、ずっと同じ友達と話しているとコミュニケーションを変えたりとかする必要も全然なく、いつものノリみたいな感じでしゃべったりする。でも授業なら、たとえば30人いたら30人全員同じ性格ではないし、人それぞれ性格は違う。コミュニケーションが得意な子も苦手な子もいると思うので、人の特徴に合わせて話を聞いたり、話しかけるようなスキルは高くなったなって思います。

-

最後に、後輩のSAたちへ一言お願いします。2年の秋から始めて4年まで、力が本当に色々ついたなと思って。ここで身につけたスキルとか力っていうのは社会人になっても使えるいいものだと思うんで、自分から成長していきたいとか、何かやってみたいって人はぜひチャレンジしてほしいです。

SAは教えるだけじゃなくて、色々授業に関わっていく事も必要だと思います。授業も完成形とかはないと思うんで、時代にあわせて授業も変わっていく。教員だけじゃなくて SAも関わっていって、一緒に授業をつくりあげて欲しいと思うんで。自分みたいに教材を作ってみたり、何か新しいことにチャレンジしてみたいという人にも、積極的にSAにチャレンジしていって欲しいなって思います。

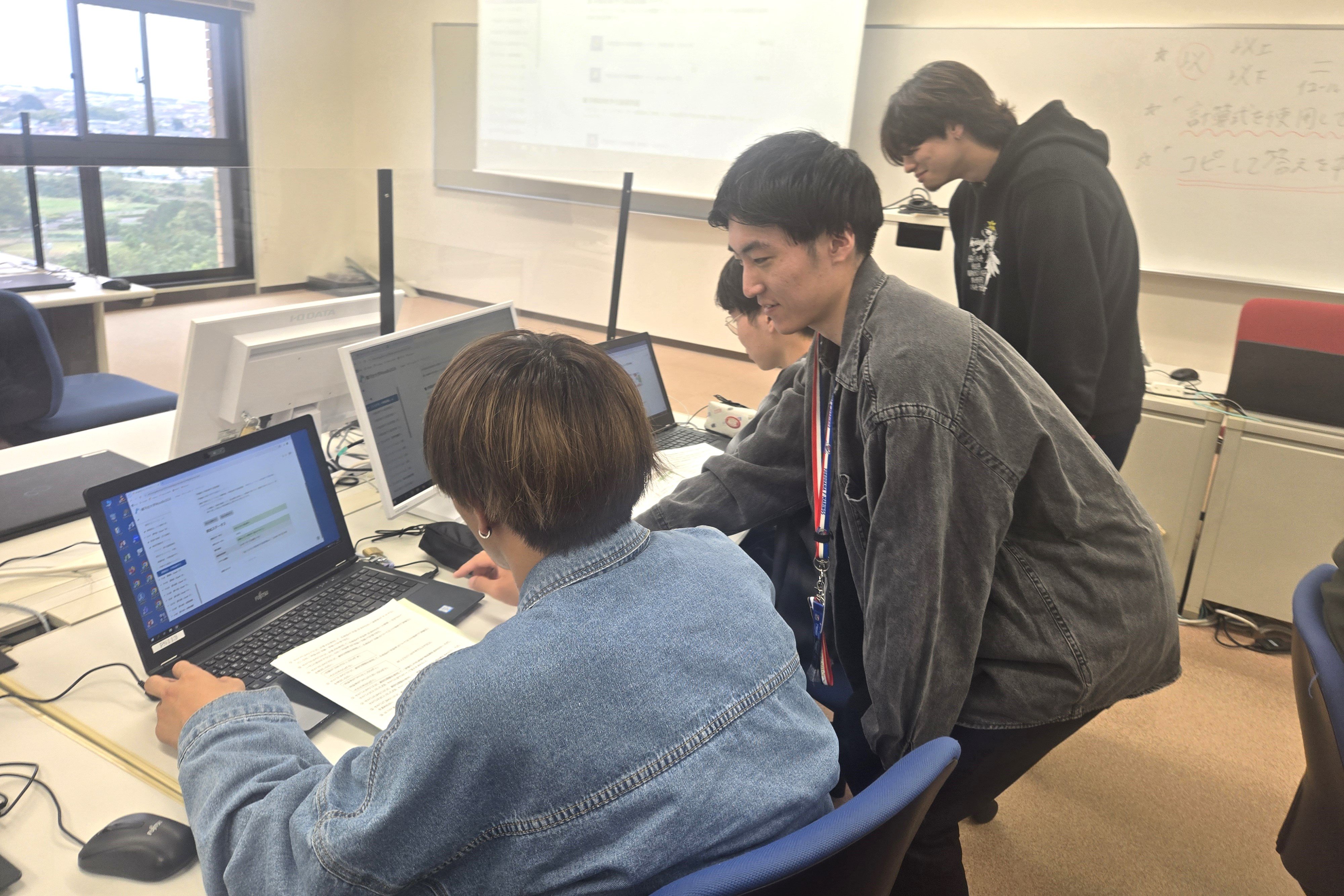

最後に、情報処理教育センターにてSA同士お話ししているところを撮影させていただきました!SAには交流会や研修会と横のつながりができる機会もありますので、ぜひ楽しんでチャレンジしてみてください。稲垣綾乃さん、鈴木陽菜太さんありがとうございました!

原稿執筆者:情報処理教育センター 助教 大西 未希

原稿執筆者:情報処理教育センター 助教 大西 未希