NEWS

8月2日(土)来校型オープンキャンパスにて行われる『授業体験』の予告編をお届けします。

実際に大学で行われている授業を50分間に凝縮し、大学での学びを体感できます。

駿河台大学オープンキャンパスで、あなたに合った学びを見つけてください!

※8月2日(土)、3日(日)は午前と午後の2回、授業体験を実施します。詳細はオープンキャンパスページ、タイムテーブルをご覧ください

実際に大学で行われている授業を50分間に凝縮し、大学での学びを体感できます。

駿河台大学オープンキャンパスで、あなたに合った学びを見つけてください!

※8月2日(土)、3日(日)は午前と午後の2回、授業体験を実施します。詳細はオープンキャンパスページ、タイムテーブルをご覧ください

法学部

午前

トランプゲームから契約を考えよう!

担当:平山 陽一

トランプゲームには色々なものがありますよね。例えば、ババ抜き、七並べ、神経衰弱など、一度は遊んだことがあるゲームもあると思います。トランプゲームは、トランプを使って遊ぶ点では同じですが、それぞれ別のゲームですよね。各種のトランプゲームが別のゲームとして成立するためには「ルール」が必須です。「ルール」があるからゲームが成立します。

さて、契約にもトランプゲームのように様々な種類があります。例えば、プレゼントをする際の贈与契約、買い物をする際の売買契約などがあります。各種の契約は、契約という点では同じですが、別の契約になります。そして、各種の契約が別の契約として成立するためには、トランプゲームと同様に「ルール」が重要な意味を持ちます。つまり、契約とトランプゲームには「ルール」があるという共通点があります。

難しく感じる契約ですが、共通点のあるトランプゲームから契約について考えてみましょう。

担当:平山 陽一

トランプゲームには色々なものがありますよね。例えば、ババ抜き、七並べ、神経衰弱など、一度は遊んだことがあるゲームもあると思います。トランプゲームは、トランプを使って遊ぶ点では同じですが、それぞれ別のゲームですよね。各種のトランプゲームが別のゲームとして成立するためには「ルール」が必須です。「ルール」があるからゲームが成立します。

さて、契約にもトランプゲームのように様々な種類があります。例えば、プレゼントをする際の贈与契約、買い物をする際の売買契約などがあります。各種の契約は、契約という点では同じですが、別の契約になります。そして、各種の契約が別の契約として成立するためには、トランプゲームと同様に「ルール」が重要な意味を持ちます。つまり、契約とトランプゲームには「ルール」があるという共通点があります。

難しく感じる契約ですが、共通点のあるトランプゲームから契約について考えてみましょう。

午後

救急救命士~救急隊員の仕事とは~

担当:倉島 安司

大きな病気やケガをしたとき、119に電話して救急車が来てくれると、多くの人は一安心します。しかし、救急車が病院に着くまでの間に患者の様態が急変することもあります。もし救急車にお医者さんが乗っていれば、患者を運びながら治療することもできますが、救急隊の仕事はあくまでも患者を病院に運ぶことなので、救急車には医者は乗っていません。そんなとき活躍するのが救急救命士(きゅうきゅうきゅうめいし)です。この救急救命士という制度がどのようにしてできたのか、救急救命士には何ができるのか。それらの話を聞きながら、日本の救急制度の現実について学び、法学部の授業の一部にふれてみましょう。

担当:倉島 安司

大きな病気やケガをしたとき、119に電話して救急車が来てくれると、多くの人は一安心します。しかし、救急車が病院に着くまでの間に患者の様態が急変することもあります。もし救急車にお医者さんが乗っていれば、患者を運びながら治療することもできますが、救急隊の仕事はあくまでも患者を病院に運ぶことなので、救急車には医者は乗っていません。そんなとき活躍するのが救急救命士(きゅうきゅうきゅうめいし)です。この救急救命士という制度がどのようにしてできたのか、救急救命士には何ができるのか。それらの話を聞きながら、日本の救急制度の現実について学び、法学部の授業の一部にふれてみましょう。

経済経営学部

午前

SNSはなぜタダで使えるのか~人気サービスの仕組みと背景を探る~

担当:八田 真行

近年大富豪イーロン・マスク氏が買収したことで話題を集めたX(旧Twitter)をはじめ、Facebook、Instagram、YouTube、LINE、あるいはDiscord等といったソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を使っている人は多いと思います。ゲームの一部として組み込まれていることもありますし、ひとつだけではなく複数活用している人も多いかもしれませんね。今やSNSは単なる人付き合いのためのツールにとどまらず、ニュースや災害情報などの主要な情報源であり、有力な販促のチャンネルでもあり、社会インフラやライフラインの一つといっても過言ではありません。

こうしたSNSサービスの多くは無料で使えますが、では、どうしてビジネスとして成り立っているのでしょうか。この模擬授業では最新の研究に基づき、そもそもSNSとは何なのか、歴史や背景にある考え方、今後の展望に加え、ビジネスモデルやマーケティングといった経営学の視点からもいろいろお話してみたいと思います。

担当:八田 真行

近年大富豪イーロン・マスク氏が買収したことで話題を集めたX(旧Twitter)をはじめ、Facebook、Instagram、YouTube、LINE、あるいはDiscord等といったソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を使っている人は多いと思います。ゲームの一部として組み込まれていることもありますし、ひとつだけではなく複数活用している人も多いかもしれませんね。今やSNSは単なる人付き合いのためのツールにとどまらず、ニュースや災害情報などの主要な情報源であり、有力な販促のチャンネルでもあり、社会インフラやライフラインの一つといっても過言ではありません。

こうしたSNSサービスの多くは無料で使えますが、では、どうしてビジネスとして成り立っているのでしょうか。この模擬授業では最新の研究に基づき、そもそもSNSとは何なのか、歴史や背景にある考え方、今後の展望に加え、ビジネスモデルやマーケティングといった経営学の視点からもいろいろお話してみたいと思います。

午後

企業競争はゲームだ?!~駆け引きと協力の経済学~

担当:大松 寛

企業の価格競争や、国と国の軍事的な対立、環境問題などの社会問題には、共通の形があります。そこに気が付くと、いろいろな問題の間には驚くほど似た特徴があることがわかります。問題を解決しようと思ったら、その共通の課題を解消しないと本当の解決にはなりません。

この授業では、企業の競争をはじめ、社会の様々な問題を取りあげます。そこには、決まって表れる対立の関係や、決まって表れる協力の関係があります。厳しい競争の関係もあれば、ウィン・ウィンで敗者を出さないですむ関係もあるでしょう。協力するにしても、今度は誰と誰が協力するかが問題になってきます。

経済学では、必ずしも需要と供給が登場しなくても社会問題について考えることができます。問題をひとつのゲームと考えて、目の前の状態をそのゲームの結果だと考えるのがポイントです。

私たちの社会は、駆け引きと協力の利害関係でいっぱいなのです。

担当:大松 寛

企業の価格競争や、国と国の軍事的な対立、環境問題などの社会問題には、共通の形があります。そこに気が付くと、いろいろな問題の間には驚くほど似た特徴があることがわかります。問題を解決しようと思ったら、その共通の課題を解消しないと本当の解決にはなりません。

この授業では、企業の競争をはじめ、社会の様々な問題を取りあげます。そこには、決まって表れる対立の関係や、決まって表れる協力の関係があります。厳しい競争の関係もあれば、ウィン・ウィンで敗者を出さないですむ関係もあるでしょう。協力するにしても、今度は誰と誰が協力するかが問題になってきます。

経済学では、必ずしも需要と供給が登場しなくても社会問題について考えることができます。問題をひとつのゲームと考えて、目の前の状態をそのゲームの結果だと考えるのがポイントです。

私たちの社会は、駆け引きと協力の利害関係でいっぱいなのです。

メディア情報学部

午前

何気なく使っているWikipediaって実は何?〜誰でも編集できる知識の世界、その裏側とは〜

担当:門脇 夏紀

皆さんはWikipediaを使ったことはありますか?たいていの人はこの問いに対して「YES」と答えると思います。Wikipediaは知識の宝庫です。検索した事柄について詳しい説明が書かれていたりするので、それさえ読めばその情報について詳しくなった気にもさせてくれます。

では、具体的にWikipediaって何なのでしょうか?Wikipediaの編集を行っている人は誰なのでしょうか?Wikipediaはどのように作成されているのでしょうか?

このように問われると、普段何気なく利用しているWikipediaなのに意外と知らないこともたくさんあるかと思います。

この授業体験では、Wikipediaについて簡単に学んだ後、実際に皆さんにもWikipediaの編集を体験していただきます。この体験を通じて、普段何気なく見ているWikipediaがどのように作られているのかを学び、自分たちも知識を発信する側になれることを実感してもらえればと思います。

担当:門脇 夏紀

皆さんはWikipediaを使ったことはありますか?たいていの人はこの問いに対して「YES」と答えると思います。Wikipediaは知識の宝庫です。検索した事柄について詳しい説明が書かれていたりするので、それさえ読めばその情報について詳しくなった気にもさせてくれます。

では、具体的にWikipediaって何なのでしょうか?Wikipediaの編集を行っている人は誰なのでしょうか?Wikipediaはどのように作成されているのでしょうか?

このように問われると、普段何気なく利用しているWikipediaなのに意外と知らないこともたくさんあるかと思います。

この授業体験では、Wikipediaについて簡単に学んだ後、実際に皆さんにもWikipediaの編集を体験していただきます。この体験を通じて、普段何気なく見ているWikipediaがどのように作られているのかを学び、自分たちも知識を発信する側になれることを実感してもらえればと思います。

午後

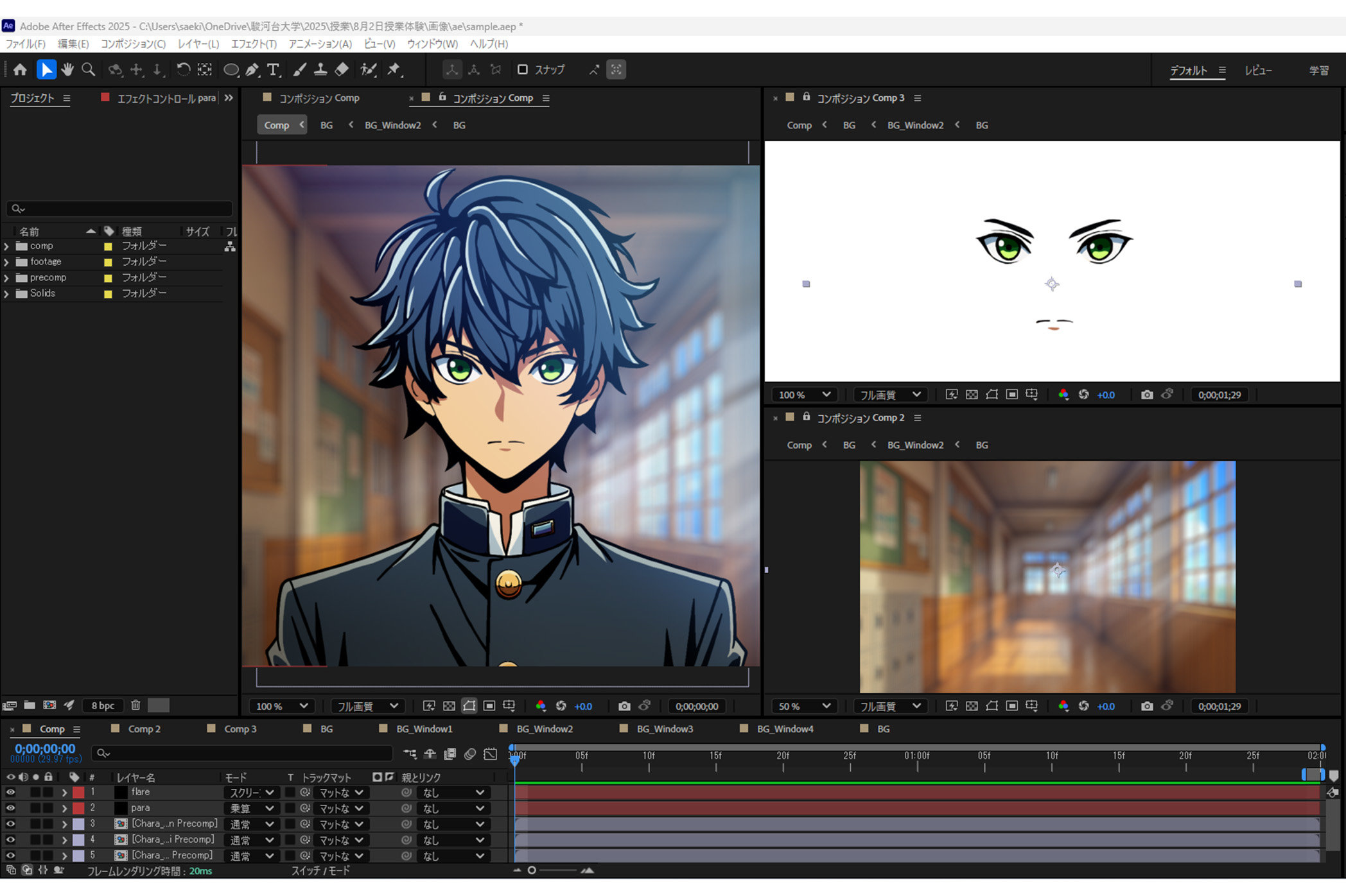

映像編集とアニメーション~リミテッドアニメーションの世界~

担当:佐伯圭介

日本ではアニメが日常的に放送・配信され、誰もが気軽に楽しめるエンターテインメントとなっています。しかし、私たちが普段目にするアニメがどのように作られているのかを詳しく知る機会は意外と少ないのではないでしょうか?

本授業体験では、アニメーション制作の基本的な流れを学びながら、その裏側を体験していただきます。

アニメは一般的に「1秒間に24枚」の絵で構成されていますが、その 1枚1枚がどのような工程を経て完成するのかを詳しく解説します。さらに、Adobe After Effectsを使用して、背景やキャラクターにエフェクトを加える技法や、「リミテッドアニメーションの作成」にも挑戦します。

「知っているようで知らないアニメ制作の世界」。身近なアニメをより深く理解し、自分の手で動かしてみることで、新たな発見があるはずです!

アニメ好きな方、映像制作に興味がある方は、ぜひご参加ください!

担当:佐伯圭介

日本ではアニメが日常的に放送・配信され、誰もが気軽に楽しめるエンターテインメントとなっています。しかし、私たちが普段目にするアニメがどのように作られているのかを詳しく知る機会は意外と少ないのではないでしょうか?

本授業体験では、アニメーション制作の基本的な流れを学びながら、その裏側を体験していただきます。

アニメは一般的に「1秒間に24枚」の絵で構成されていますが、その 1枚1枚がどのような工程を経て完成するのかを詳しく解説します。さらに、Adobe After Effectsを使用して、背景やキャラクターにエフェクトを加える技法や、「リミテッドアニメーションの作成」にも挑戦します。

「知っているようで知らないアニメ制作の世界」。身近なアニメをより深く理解し、自分の手で動かしてみることで、新たな発見があるはずです!

アニメ好きな方、映像制作に興味がある方は、ぜひご参加ください!

スポーツ科学部

午前

科学的根拠に基づく健康づくりのための身体活動・運動

担当:丸藤 祐子

普段からよく身体を動かしている人では、病気になるリスクが低いことが分かっています。「運動不足は健康によくない」と認識している人は多いと思いますが、どのような科学的根拠(そのことを証明した研究)があるのか知っていますか?

この模擬授業では、身体を動かすことが健康と関係することを初めて証明した研究の紹介や、私たち日本人は普段どのくらい身体を動かしているのかを知ってもらうために、国の統計調査結果を紹介しながら理解を深めてもらいます。さらに、日本における健康づくりのための身体活動・運動に関する取り組みを解説する予定です。

担当:丸藤 祐子

普段からよく身体を動かしている人では、病気になるリスクが低いことが分かっています。「運動不足は健康によくない」と認識している人は多いと思いますが、どのような科学的根拠(そのことを証明した研究)があるのか知っていますか?

この模擬授業では、身体を動かすことが健康と関係することを初めて証明した研究の紹介や、私たち日本人は普段どのくらい身体を動かしているのかを知ってもらうために、国の統計調査結果を紹介しながら理解を深めてもらいます。さらに、日本における健康づくりのための身体活動・運動に関する取り組みを解説する予定です。

午後

アスレティックトレーナーとスポーツの関係

担当:佐々木 理博

“スポーツ選手と関わる仕事がしたい”、“スポーツトレーナーを目指したい”、“選手の怪我のサポートをしたい”、“選手のコンディションに携わりたい”など、目標をもっている方は多いと思います。

一方で、“トレーナーとは何だろうか”、“どのような仕事内容なのだろうか”、“どのような就職先があるのだろうか”など、たくさんの疑問や不安を抱いている方もいらっしゃるかと思います。

【アスレティックトレーナー】の役割は、スポーツ現場においてメディカル・コンディショニング業務を監督コーチやスポーツドクターと緊密に連携・協力をして遂行することです。具体的には、1.スポーツ活動中の外傷・障害予防、2.コンディショニングやリコンディショニング(アスレティックリハビリテーション)、3.アスリートの安全と健康管理、4.医療従事者に引き継ぐまでの救急対応、の4つとなります。

この模擬授業では、さらに具体的に、アスレティックトレーナーがスポーツ現場でどのような役割・仕事をしているのかを紐解いていきたいと思います。

担当:佐々木 理博

“スポーツ選手と関わる仕事がしたい”、“スポーツトレーナーを目指したい”、“選手の怪我のサポートをしたい”、“選手のコンディションに携わりたい”など、目標をもっている方は多いと思います。

一方で、“トレーナーとは何だろうか”、“どのような仕事内容なのだろうか”、“どのような就職先があるのだろうか”など、たくさんの疑問や不安を抱いている方もいらっしゃるかと思います。

【アスレティックトレーナー】の役割は、スポーツ現場においてメディカル・コンディショニング業務を監督コーチやスポーツドクターと緊密に連携・協力をして遂行することです。具体的には、1.スポーツ活動中の外傷・障害予防、2.コンディショニングやリコンディショニング(アスレティックリハビリテーション)、3.アスリートの安全と健康管理、4.医療従事者に引き継ぐまでの救急対応、の4つとなります。

この模擬授業では、さらに具体的に、アスレティックトレーナーがスポーツ現場でどのような役割・仕事をしているのかを紐解いていきたいと思います。

心理学部

午前・午後

子どもの絵を心理学から理解しよう~発達臨床心理学入門~

担当:藤掛 友希

みなさん、幼稚園や保育園、小学校や中学校などで、色々な機会に絵を描いたことがあったのではないかと思います。時に、授業などではなく自ら絵を描くこともあったでしょう。皆さんは「子どもの描いた絵」にどのようなイメージを持ちますか?「あまり上手でない」とか、「自由で楽しい」など思ったりするかもしれませんね。

子どもは自然と描きます。描画(描かれたもの)は、特に言葉表現がまだ十分ではない年齢にある子どもにとって、自分の心を形にして外に表す一つの手段となります。そこには、子ども自身による外の世界との関わり方や、その捉え方、そして言い表せない自分の気持ちが表現されることもあります。

今回の模擬授業では、描画を手掛かりにして、子どもの心を発達心理学と臨床心理学の二つの軸から考えていきたいと思います。

みなさんも自分が昔描いた絵に思いを馳せながら参加してみませんか?

担当:藤掛 友希

みなさん、幼稚園や保育園、小学校や中学校などで、色々な機会に絵を描いたことがあったのではないかと思います。時に、授業などではなく自ら絵を描くこともあったでしょう。皆さんは「子どもの描いた絵」にどのようなイメージを持ちますか?「あまり上手でない」とか、「自由で楽しい」など思ったりするかもしれませんね。

子どもは自然と描きます。描画(描かれたもの)は、特に言葉表現がまだ十分ではない年齢にある子どもにとって、自分の心を形にして外に表す一つの手段となります。そこには、子ども自身による外の世界との関わり方や、その捉え方、そして言い表せない自分の気持ちが表現されることもあります。

今回の模擬授業では、描画を手掛かりにして、子どもの心を発達心理学と臨床心理学の二つの軸から考えていきたいと思います。

みなさんも自分が昔描いた絵に思いを馳せながら参加してみませんか?