- トップ

- 学部・研究科レポート

- スポーツ科学部教員インタビュー(9)乗松優准教授編

学部・研究科レポート

今回は今年度から本学の准教授に就任した乗松 優先生にお話を伺いました。インタビュアーは准教授の信太が務めます。

乗松 優 准教授

-

信太駿河台大学に来て、いかがでしょうか。

-

乗松先生プログラムや実習があることが良い点だと感じました。ここでは、まちづくりへの取り組みが積極的に学べるのではないかと思います。先日、森林文化論の授業に参加させてもらいましたが、大学が所有している山を活用し、マウンテンバイクのコースやピザ窯を作っているのが画期的だと感じました。虫に喰われ弱った老木を伐採して薪にするなど、森の循環を促していることも、環境問題を考える上で気づきがありますね。座学と実践の両面から学べるのが駿河台大学の利点ではないでしょうか。それでいて都心へのアクセスも悪くないですしね。

-

信太先生の専門領域もしくは、今最も関心を持っている研究について教えてください。

-

乗松先生私の専門領域は、歴史研究です。特に「スポーツと外交」をテーマにしています。これまで主に、外交政策におけるスポーツの役割について研究してきました。

-

信太スポーツが外交に位置づけられている例としてどのようなものがあるのでしょうか?

-

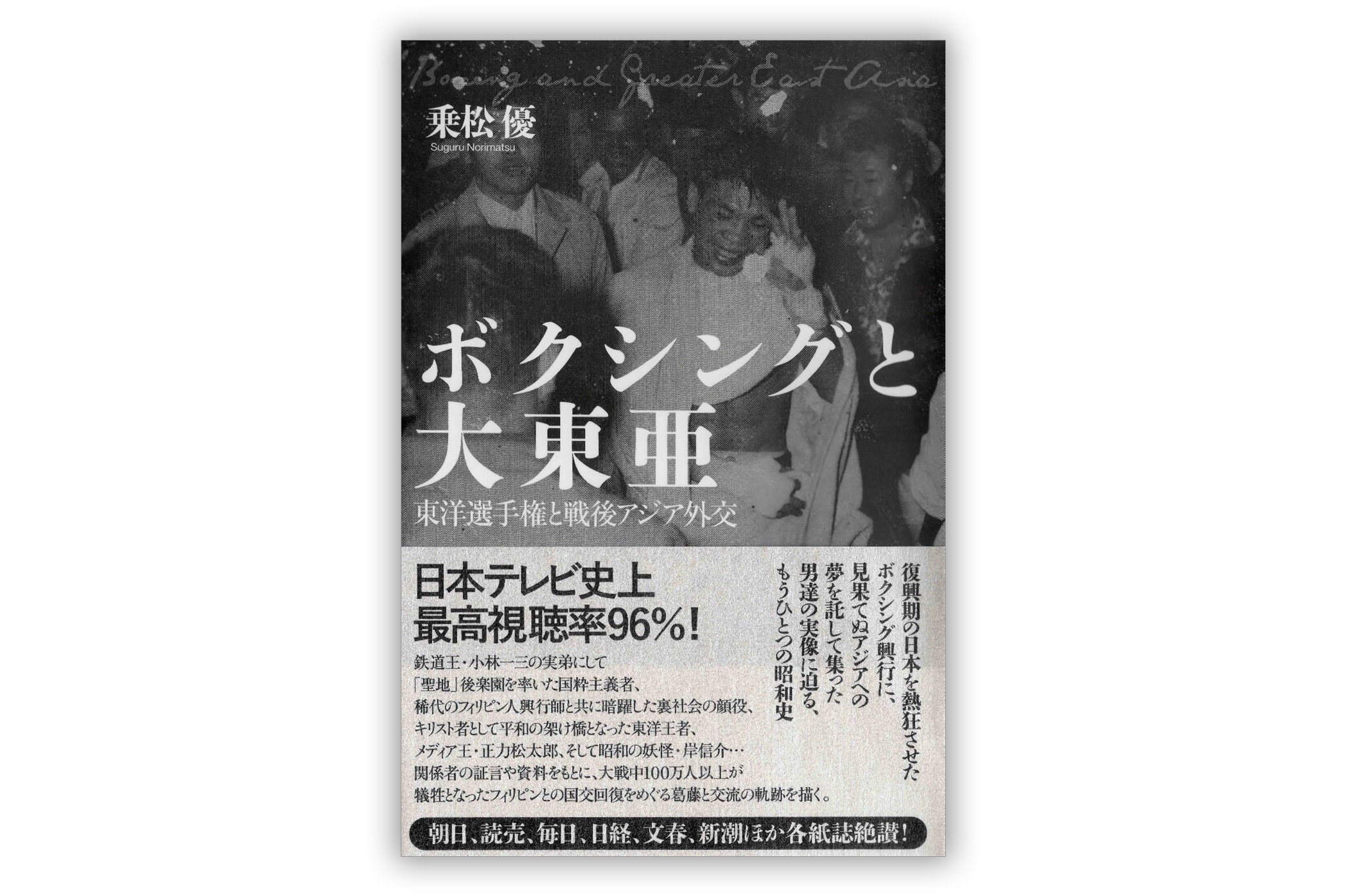

乗松先生私が興味を引かれたのは、日本−フィリピン関係におけるボクシング東洋選手権の役割です。第二次世界大戦後の日本は、戦中の厳しい占領政策や、現地の人たちを巻き込む激しい戦闘の影響で、フィリピンとの国交回復に苦労しました。しかし、アジア諸国で人気を博したボクシングを通して、日比両国は活発に交流し、リングの上で「東洋一」を競いました。これは、戦犯裁判や賠償問題で揺れていた1950年代初めの出来事です。外交は政治家や官僚が行うだけでなく、大衆が支えるという側面もあります。ボクシング東洋選手権はその典型的な例といえますね。

今は、「フジヤマのトビウオ」と呼ばれた水泳日本代表に注目して、水泳が戦後日本の国際復帰や日本移民の自尊心の回復にどのように寄与したのかを研究しています。日本では忘れられていますが、「フジヤマのトビウオ」は1950年にブラジルに招かれ、多くのファンが見守る中で世界記録を更新しました。この招聘には、敗戦の事実を巡って同胞同士が殺し合いをした「勝ち負け抗争」直後の日系社会を再び統合する目的がありました。古橋広之進氏や橋爪四郎氏などは未だに、分裂した日系社会をひとつにし、ブラジルにおける日本移民のステータスを高めた「恩人」として当地で語り継がれています。戦後の水泳は、スポーツが競技を越えて、広く社会にインパクトを与えた好例だと言えます。

乗松 准教授の著書

乗松 准教授の著書

-

信太先生の担当授業について教えてください。

-

乗松先生「スポーツ政策論」では、スポーツが法整備を通して日本社会に公的に位置づけられてきた歴史的経緯を学びます。オリンピックやパラリンピックなどのメガイベントの開催や、スポーツ施設などの建設・維持に多額の税金が投入されるのは、スポーツに関連する法律があって初めて可能になります。この授業は、まだ社会に出たことがない学生にとって少し難しいテーマを扱っているかも知れません。学生にはスポーツ政策を身近に感じてもらえるよう、政策立案者になった気持ちで「公園を人々が集う楽しい場所」にするための企画書を書かせました。学生の企画では、公園でスポーツ大会やスポーツ教室をするというものが多かったですね。

-

信太スポーツ科学部の学生だからでしょうか。

-

乗松先生そうですね。しかし、公園はスポーツ以外にもマーケットが開催されたり、趣味を楽しむ場であったりもします。学生の頭をほぐすために、授業の最終日に東京都内や千葉県内でベーゴマの普及活動に取り組んでいる、地域活動の実践者をお呼びすることを計画しています。昔遊びは、世代間交流のツールになりますから、ぜひ授業外でも実践してもらいたいと思っています。

-

信太ベーゴマをやったことない学生も多いでしょうからいい機会になりますね。

-

乗松先生ちなみに、ゼミでは駿輝際(駿河台大学学園祭)にフードバンクを出展することを計画しています。

-

信太フードバンクとはどういったものですか?

-

乗松先生フードバンクとは、家庭や職場に眠っている食品を寄附してもらい、必要な人や団体にお渡しする活動です。一般的には包装ミスや印字ミスで売れなくなった食品などを集めることが多いですが、駿輝際では贈り物でもらったけれど食べないものなどを集めることになるでしょうか。未開封で賞味期限が1か月以上ある食品が対象となります。集まった食品は、飯能市社会福祉協議会にお届けする予定です。

-

信太先生の学生時代について教えてください。

-

乗松先生私が通った九州大学大学院比較社会文化学府は、半数以上の学生が留学生で、日本語を話す機会が少ないくらいでした。海外にルーツを持つ人たちと日々触れ合うことで、様々な生き方や考え方があるということを実感しました。こうした経験は、私の研究の下地になっていると思います。勉強以外でも、地域の花火大会の日に浴衣で流しそうめんをしたり、花見で日本の童謡を歌ったりと、日本の文化を通してコミュニケーションを深める活動も多くしました。

-

信太最後に、学生の皆さんへのメッセージをお願いします。

-

乗松先生本学には非常に素直な学生が多いですね。素直であることは人間としての成長や学力向上のために必要ですので、その長所を伸ばしていってほしいです。ただ、社会に出ると自分で選択をしなければならないことも多くなります。私見ですが、今の世の中は不確実なことが多く、将来像が描きにくい社会です。教員や部活動の監督・コーチといった指導者の助言に真摯に耳を傾けるだけでなく、自分の頭で考えて行動できる主体性も学んで欲しいと願っています。