大学からのお知らせ: 2011年7月アーカイブ

7月22日(金)13:20~14:50 、第2講義棟14階大会議室にて、経済研究所主催の講演会を開催しました。

講師には、日本経済事情や国際ビジネスを御専門とする真田幸光先生(愛知淑徳大学 ビジネス学部・ビジネス研究科 教授)をお迎えし、『東アジアにおけるビジネス環境と日本の中小企業』のテーマで講演をいただきました。

真田氏は、豊富な銀行勤務経験から通貨・金融や国際経済システムへの造詣が深く、米国、中国、そして東アジア諸国における覇権といった観点から大きな経済トレンドを説明され、このなかで日本経済を支える中小企業の将来像についての考えを力強く語っていただきました。

講演会には、学生、市民の方々、多数のご来場をいただきました。講師の力強い御講演は、大盛況のうちに終了しました。

2011年7月21日(木)午後5時30分から大学会館4階にて、交換・派遣留学生の交流パーティーが開催されました(主催:国際交流委員会)。

今回のパーティーは、本年7月で本学での留学期間を終える提携大学からの留学生4名(中国/聊城大学)の送別、本年9月に、海外の提携大学への留学に出発する本学学生1名(オーストラリア/モナシュ大学)の壮行を目的として行われ、川村正幸学長、佐古年穂副学長・国際交流委員長をはじめ、学生・教職員ら約60名が参加し、盛況な会となりました。

オーストラリアへの出発を2ヶ月後に控えた学生の挨拶では、留学を前にした現在の心境や抱負、海外の大学で学ぶ夢が叶った喜びの声を聞くことができました。

オーストラリアでは、語学力を磨くだけにとどまらず、ゼミナールで専攻しているキリスト教についても勉強してきたいとの意気込みを話してくれました。

今年度、オーストラリアへの派遣は1名ということもあり、留学生も少し不安な面もあるとのことでしたが、そんな寂しさを吹き飛ばすくらい、留学生活を存分に楽しんでくれることを期待しています。

また、留学を終える交換留学生4人の挨拶では、1年間の想い出やお世話になった教員、学生への感謝の気持ちを伝えていました。

着物をきたり、華道を体験したりと様々な体験を通して、日本文化に触れることができたとのことで、1年間という短い期間ではありましたが、充実した留学生活だったことが伝わってきました。

国際交流委員会からのお土産として、風呂敷や巾着などの和小物が贈られた他、昼休みのチャットルームなどの活動を通して知り合った友達から、留学中に交友を深めた駿大生や教職員からのメッセージが書かれた色紙が贈られました。予想もしていなかったサプライズな出来事に交換留学生一同、驚くとともにとても感激した様子でした。

途中、会議の合間を縫って、成田教授が交換留学生のために駆けつけたり、日本語の授業を担当した秋山教授や杉本非常勤講師から、挨拶の言葉が贈られたりと交換留学生の人柄が伝わってくる一幕もありました。

3月の震災を受けて、一時は交換留学生の帰国も検討されるなど、彼らを取り巻く環境はいつもと違ったものでしたし、授業の開始も1ヶ月遅れることもあって、不安な気持ちでいっぱいだったと思います。

けれども、4人は不安な素振りを見せることもなく、いつも元気で明るい表情をみせてくれ、意欲的に様々なプログラムに参加してくれました。

駿河台大学学生・教職員一同、交換留学生4人のますますの活躍を心からお祈りしています。

7月18日(月)、飯能キャンパス近くにある飯能市民球場において、プロ野球イースタン・リーグ公式戦「埼玉西武ライオンズ対東京ヤクルトスワローズ」が開催されました。

試合に先立ち行われたセレモニーでは、昨年行われた「バンクーバー・パラリンピック」アルペンスキー(座位)大回転で、銅メダルを獲得した本学学生支援部体育課職員の鈴木猛史さんが始球式に臨みました。

両チームの監督・コーチ・選手、応援に駆けつけた多くのファンが見守る中、始球式の白球が見事にライオンズの荒川捕手のミットに納まりました。

駿河台大学では、今年度より埼玉県、飯能市と協定を結び、「水辺のサポーター」として、良好な河川環境の維持・保全のための美化活動を実施しています。その活動の一環として、7月16日(土)、大学近くを流れる入間川右岸の河川清掃を行いました。

ボランティアとして参加したのは、法学部と心理学部の学生有志。河原には花火や焚火のあと、ペットボトルに空き缶、空き瓶、スナック菓子の空き箱などがそこここに散乱。30℃をゆうに超える炎天下で、学生諸君は黙々とゴミ拾いをしてくれました。

「BBQのあとはちゃんと片付けてほしいよね」、「橋の上から投げ捨てる人が多いんだね...」など、人々の身勝手さに対する意見が。ゴミ拾いをしながら、いろいろと考えさせられました。

次回の活動は秋になってから。関心のある方は、第2講義棟1階の学生ラウンジ内ボランティア活動支援室にお気軽にお問い合わせください。

7月30日(土)に行われるオープンキャンパス『模擬授業』の内容をお知らせします。

オープンキャンパスの集合時間は13時です。事前申し込みは不要です。皆様のご来場を心よりお待ちしています。

【法学部】

高校生の法律問題-To Be or Not To Be?-(担当:宮下 紘 准教授)

高校生が原告となっておこした訴訟をいくつか取り上げながら、もしも皆さんが裁判官になったらどのような判断を下すか一緒に考えてみましょう。

事例1)ある学生は自らの宗教を理由に剣道の授業に参加できませんでした。この高校生の信仰を理由とした剣道の授業の拒否が認められるでしょうか?

事例2)ある女子高生はパーマをかけて登校しました。しかし。パーマをかけることが高校で禁止されていました。はたして、高校生に髪型の自由は認められるでしょうか。

事例3)最後の事件は高校生ではありませんが。。ガンにかかった患者が手術での輸血を拒否して自らの死を選択しようとしました。医師はこの患者の要望に反して輸血しました。皆さんであれば患者の「自由」をとりますか?それとも患者の「命」をとりますか?

宮下紘 准教授のコラム↓

「デジタル人間」と「生身の人間」-あなたの個人情報はこう使われていた-

【経済学部】

おかねの歴史から経済を学ぶ-経済学-(担当:狩谷 求 教授)

「おかね」なしでは一日たりとも生活できません。

なぜ「おかね」は誕生したのか。電子マネーまで「おかね」はどう進化してきたのか。「おかね」が暴れだすとどんなことが起こるのか。本来の「おかね」の役目はなにかなど一緒に考えてみたいと思います。

スライドを見ながらお話しするので難しくないよ!

【メディア情報学部】

CM編集に挑戦-メディア情報学部の全コースを60秒で紹介-(担当:斎賀 和彦 教授)

この模擬授業では、映像コンテンツの編集を体験します。

編集素材として用意されているのは、メディア情報学部の3つの専門コースである「映像・音響メディアコース」「図書館・アーカイブズコース」「デジタルデザインコース」の内容を紹介する映像クリップです。20分に及ぶこれらのクリップの中からシーンを選び、音楽や文字を入れて、60秒のCMを制作します。

この模擬授業を受けるための予備知識は必要ありません。気軽に参加してください。

情報サービスがわかる-図書館・アーカイブズコース体験-(担当:杉江 典子 准教授)

図書館の情報サービスは、紙の情報源のみを利用していた時代から、データベースやインターネットを利用する時代へと大きく変化しつつあります。この授業では、皆さんにとって身近なインターネットについて、情報サービスに利用するという立場から知っておきたい情報検索の基本を学びます。検索スキルを一歩進めてみませんか?

【現代文化学部】

知る人ぞ知るインドネシア・バリ島の秘密-すり替えられたバリ伝統絵画-(担当:福永 昭 教授)

伝統とは、「昔から引き続いて行われていて、その社会を特徴づけるもの」とされています。しかし、時として、伝統は破壊され、あるいは新しく造られ、また変形させられます。それらを引き起こすものが、多くの場合、異なる文化との接触であり、観光はその代表的な媒体です。バリにおける伝統絵画を実際に見ながら、地域における伝統の変遷について考えてみたいと思います。

また、バリにて独自に発展したヒンズー教は、バリ・ヒンズー教とも呼ばれ、個人の生活や社会において、大きな影響を与えております。その結果、バリはきわめてユニークな文化と伝統を開花させ、「インドネシアの博物館」とも呼ばれています。模擬授業にて、その一端をご覧ください。

大学の体育実技やってみませんか?-からだ弾めば、こころも弾む!-(担当:檜皮 貴子 講師)

大学における専門実技とは、どんなことをすると思いますか。高校までの体育の授業と何が違うのでしょうか。

駿河台大学現代文化学部スポーツ文化コースには、10科目の専門実技が開設されています。各種目専門の教員により、理論と実践を結びつけながら、授業が展開されています。

今回はその科目の中の1つ「専門実技Ⅰ体つくり運動」の授業を実施します。「体つくり運動」という言葉は聞き覚えがないかもしれません。しかしながら、小学校1年生から高校3年生まで全ての学年で行われる、体育の教科では唯一の必修分野なのです。なぜ今「体つくり運動」が必修として体育教科に置かれているのか、またその内容はどのような実技へと結びつくのかをみなさんと共にからだを動かしながらお伝えしていきます。

【心理学部】

こころの観察-心理学的方法の基礎-(担当:纓坂 英子 准教授)

心理学は学問として独立してから120年余です。

そして心理学は人文科学のカテゴリーに分類されていますが、実験などの自然科学的方法を用いることも珍しくありません。

ここでは心理学の研究領域と研究方法について、その入り口を皆さんにご紹介します。

7月31日(日)に行われるオープンキャンパス『模擬授業』の内容をお知らせします。

オープンキャンパスの集合時間は13時です。事前申し込みは不要です。皆様のご来場を心よりお待ちしています。

【法学部】

「無理強い」は犯罪か?-「脅し」による権利実現ついて考えてみよう!-(担当:長谷川 裕寿 准教授)

強面のチンピラに「そこのお兄さん。おカネをだしてくださいね」と、やさしい声で求められてお金を差し出したとしましょう。この場合、言葉遣いは丁寧であっても、おそらく「自分の意思に反して無理やりお金を払わせられた」と警察に届け、処罰を求めることでしょう。

では、お金を借りている人が貸主から繰り返し返済を求められ、その際、貸主が「お前いい加減にしろよ。これ以上返済しないというなら、その筋の人に回収してもらってもいいんだぜ!」と脅したとしたら?

ここで借主が、脅されなければもう少し支払いを先延ばしにするつもりであったとすると、「自分の意思に反して無理やりお金を払わせられた」と主張することもできそうです。「強面のチンピラ」と「貸主」。前者を処罰することに戸惑いはなくても、後者を処罰することには違和感を覚えるのではないでしょうか。とはいえ、どちらも「意思に反した支払い」を求めた点では同じです。

さて、法律上はどのような解決が図られるのでしょう?裁判官や学者の屁理屈に耳を傾けながら、この問題を一緒に考えてみませんか。

長谷川 裕寿 准教授のコラム⇒ 『つぶしの利く法学部』の復権

【経済学部】

テーマパークの経営を探る:マーケティングと人材育成に焦点をあてて-経営学-(担当:小澤伸光 教授)

皆さんが行ったことのある、あるいは行きたいと思っている大人気テーマパークの秘密を、経営学で探ります。

なぜ、年間2000万人を超えるお客様が来られるのか。しかも、1回限りでなく、何度も来て頂くお客様(「リピーター」といいます)が何故多いのか。

この理由を、お客様が求めるものは何か、お客様が求めるものを提供するためにどのような工夫をしているのか、という視点から説明します。大学で学ぶ「マーケティング論」のエッセンスを理解できるでしょう。

さらに、お客様に「他ではえられない経験」を提供する従業員を、どのように育成しているのか、という疑問にも答えます。これは、大学で学ぶ「人的資源管理論」の中心的な課題でもあります。

大学で学んだことが、どのように就職に結びつくのか、を考えるヒントも織り込んでいます。経営学の面白さと、就職力との関連をお伝えします。

【メディア情報学部】

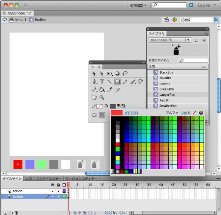

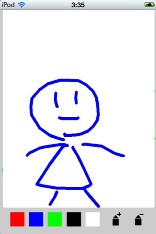

iPod/iPhoneアプリ制作を知る-デジタルデザインコース体験-(担当:本池 巧 教授)

iPhoneに代表されるスマートフォンのアプリケーションはどのように作成されるのでしょうか?

アプリ作成と聞くと、何か難しいプログラミングが必要という印象があるかもしれません。実際は、簡単なアプリの作成であれば難しくはありません(さすがに本格的なゲームソフトなどのプログラミングは難しいですが)。ただし、スマートフォンならではのコツがあります。画面の大きさ・操作形態がPCとは大きく異なるため、ボタンの大きさ・位置、操作方法など使い勝手に気を配らなければいけません。

この授業では、一人一台ずつ貸与されるiPod Touchで動くお絵かきソフトを実際に作成します。ボタンの配置・大きさなど使い勝手を考えて作業しながら、アプリ制作について考えてみましょう。授業ではAdobe Flash CS5 というソフトを使って制作を行いますが、簡単なお絵かきソフトを使うように、どなたでも取り組めます。ぜひ参加してください。

プロセス思考と情報の整理がわかる-図書館・アーカイブズコース体験-(担当:村越一哲 教授)

この夏休み、旅行に出かけるとしたら、みなさんはどこに行きますか。海それとも山?そこに行く交通手段は?早朝に集合、昼食は電車の中で駅弁、最寄り駅から目的地まではバスに乗って・・・こんな計画を立てるだけでも楽しいでしょう。旅行の計画を念入りに立てるように、行動の順番、すなわち手順や段取りと言われているものを重視するのが「プロセス思考」という考え方です。

旅行の場合、最初の行動は行き先を決めることです。そのために各地のガイドブックを読むでしょう。ガイドブックという情報と行き先を決めるという行動はセットになっています。一般に行動は情報に基づいて決められるからです。

このように考えれば、行動の順番(プロセス)にしたがって情報を整理することができます。授業では「プロセス思考」という考え方に基づいてみなさんといっしょに簡単な「情報の整理」を試みます。

【現代文化学部】

平安時代の占い師-陰陽師の役割とは-(担当:吉野瑞恵 教授)

平安時代には「陰陽師」と呼ばれる占い師たちが宮廷社会で活躍していました。彼らが悪霊を退散させるための祈祷をする場面は『源氏物語』などにも描かれています。

安倍晴明はその中でも特に有名で、後世にはさまざまな伝説の主人公になり、超人的な能力を持った人物のように語られていきます。平安時代の説話集である『今昔物語集』には、すでに晴明をめぐる不思議な話が書き記されています。今回の講義ではその不思議な話を読みながら、彼らがどのような能力を持ち宮廷社会でどのような役割を果たしていたのか考えてみたいと思います。

外国のみなさん、日本にいらっしゃい!-訪日観光者数増加に向けて-(担当:長谷川順一郎 教授)

わが国の国際観光およびその政策の変遷について考察してみたいと思います。

わが国では「観光立国」を標榜しています。2008年には観光庁が創設され、本格的な観光立国作りがスタートしました。特に、海外からの訪日観光者(インバウンド)を増加させることを大きな目標としています。

さて、このインバウンド増加についてですが、実はかなり以前から国策として掲げられていたことをご存知でしょうか。観光行政の主管が運輸省(当時)に置かれていた時代から、わが国のインバウンドを「何とかすべき」との指摘がありました。

それはなぜでしょうか。そして、実際にインバウンドを増加させるにはどのようなことが必要でしょうか。一緒に考えてみましょう。

【心理学部】

カウンセリング入門-臨床心理学-(担当:仲田 洋子 講師)

臨床心理学とはどのような学問なのでしょうか。また、カウンセリングとは何をすることなのでしょうか。臨床心理学のカウンセラーにはどのような姿勢や技法が必要とされるのか、簡単な実習を交えながら紹介します。

7月16日(土)、学生ボランティア7名と教員が、第2キャンパス横の市道沿いの法面で、芝桜整備のボランティアを行いました。

今回の参加者は、芝桜のボランティアに自ら応募してきた学生がほとんどですが、なかには友人に誘われて、初めてボランティアに参加した学生もいました。

厳しい暑さの中、学生からは、「暑い」、「溶けそう」、「バスケをやるより汗が出る」といった声が聞かれましたが、今回は、雑草を刈る作業を中心に、午前9時半頃から始め、休憩をはさみ、11時半頃まで行いました。

◆次回の「芝桜ボランティア」のご案内◆

7月23日(土)9:30~

8月4日(木)9:30~

持ち物:帽子等(暑さ対策)

興味のある方は、ボランティア活動支援室又は学生課まで、お問い合わせください。

芝桜の作業場所はこちら↓

過去の芝桜開花の様子

7月7日(木)、学生42名、教職員10名の参加により「七夕まつり」を行いました。

当日は、地方の風習に習ってそうめんなどを食べながら、七夕の由来や各国・各地方の風習を学びました。中でも、留学生による母国の七夕紹介では、日本との違いに驚きの声があがるなど、終始和やかな雰囲気の中、それぞれの文化に理解を深めることができました。

6月16日(木)より外国語教育センターに飾っていた七夕飾りは、昨年同様に100名近くの方々からの短冊や七夕飾りで彩られ、見事な七夕飾りとなりました。

短冊は、ひとりひとりの願いが込められ、なかには、『被災地の一日も早い復興』を願うものもありました。

被災地の復興とともにみなさんの願いごとが叶うことを心よりお祈りしています。

前回、トレーニングセンターの利用について設備内容・利用時間・利用上の注意事項などのご紹介をいたしました。

今回は、トレーニングセンターの利用状況をお知らせするとともに、もっと多くの学生のみなさんに利用してもらおうと、トレーニングセンターをレポートしたいと思います!!

①トレーニングセンター利用状況について

表1・表2を見て、総利用者数は2002年から2010年までの9年間で平均約17,500人となり、この2年間は平均を上回る利用者数となっています。今年度の利用者数ではぜひ20,000人を越える結果が出るとトレーニングセンターもこれまで以上に活気づくかと思われます。ぜひご利用ください!!

今回の利用状況(表1・表2)の中で特に注目してほしいところですが、男性と女性の利用者数の差です。圧倒的に女性の利用者数が少なく、2006年からは下降傾向にあります。もう少し女性の皆さんにもトレーニングセンターを利用してもらえたらと思います。

そこで提案です☆

これからやってくる夏に向けての身体作りはどうでしょうか?♪

健康を考えた運動習慣を身につけてみませんか?♪

ぜひぜひトレーニングセンターへ足を運んでみてください☆

②トレーニングセンター レポート

今回トレーニングセンターに行き、トレーナーの久高さんとお話をしましたが、「ぜひ多くの皆さんに利用してもらいたい。」と言っておられました。そのお話の内容をお伝えします。

Q トレーニングセンターの利用者はどのような方が多いですか?

A 基本的に運動部の皆さんの利用が多いですね。特に4限後の時間からは多くなります。

Q 運動部以外の学生の利用はどのような感じでしょうか?

A やはり利用人数としては少ないですね。女性の利用者が少ないことも気になっています。もっと利用してもらえるようにいろいろと考えていきたいと思っています。トレーナーとしては運動部以外の学生の皆さんにもたくさん利用してもらえるレーニングセンターにしたいですね。

Q どの時間帯が利用しやすいですか?

A 授業の空き時間が1番利用しやすいと思います。もちろん授業後でも問題なく利用出来ますよ。ただ現段階では、授業の空き時間だとトレーナーもマンツーマンでサポート出来ますし、混雑することがないですので器具の使用に関しても待ち時間がなく利用出来ます。

Q 学生の皆さんへ一言お願いします

A 多くの皆さんに利用してもらえるトレーニングセンターにしていきたいと思っています。健康や美容、ストレス発散、夏へ向けた身体作りなど、ぜひ利用してみてください!!身体作りに関するアドバイスはもちろんのこと、健康や美容に関するアドバイスもできます。気軽にトレーナーに声をかけてください♪

たくさんのご利用をお待ちしております!!

笑顔が素敵な久高さんとのお話でした!!

久高さんのお話にもあったように、運動部以外の学生の皆さんの利用が少ないようです。利用時間のワンポイントアドバイスでもあったように、授業の空き時間は利用者数が少ないようですので、ぜひこれから利用してみてはどうでしょうか?授業後の時間帯でもトレーナーの皆さんはしっかり対応してくださいます。まずは一度利用してみることから始めましょう!!また、健康を考えると運動は必要不可欠のものです。健康に必要なものと言えば?というと、これまでは栄養・休養・運動と言われてきましたが、いまは1番に"運動"と言われるようになっています。これからの人生を健康に過ごすことを考え、運動習慣を身につけることも大切だと思います。

トレーニングセンターの利用風景を写真に撮ってきました☆

周りを見ても人が少ないですね。この時間帯は利用するにはもってこいの時間かもしれません♪

笑顔がいいですね♪楽しそうにトレーニングしていました☆

音楽を聴きながらだと時間が経つのが早いですね♪

久高さんのアドバイスのおかげできれいなフォームでスクワットができています☆

埼玉県は緑の基金を活用して、県内の里山整備を目指して「平地林・里山整備事業」を展開しており、この度、入間市がこの事業に参加することを表明しました。

そこで、入間市との包括協定に基づいて、本学「森林文化」における森林作業体験の一環として、7月2日(土)に学生42名が林の草刈りを行いました。初めて使う「大カマ」と猛暑の中、怪我もなく全面積の8割方の草刈りを行いました。

今後は、近隣小・中学校との共同管理なども目指して、心地よい里山の復活に協力していきたいと思います。

7月31日(日)投票の埼玉県知事選挙に向け、埼玉県選挙管理委員会が若年層の投票率促進を目的としたCMを制作することになり、その原作を公募したところ、メディア情報学科3年生の畠山雄太郎君の作品が最優秀賞に選ばれ、畠山君の作品を原作としたCMがテレビ放送されることになりました。

今回のCM原作の公募には、埼玉県内の大学、専門学校、高等学校に在籍している学生、生徒51名が応募し、最終選考に残った7名のうち、6名が本学メディア情報学科の学生でした。このCMは、7月14日(木)から7月31日(日)までの間、テレビ埼玉で放送される予定で、本学キャンパスでも撮影が行われ、原作者である畠山くん自身も出演しています。

【最優秀賞に選ばれた畠山雄太郎君のコメント】

今回自分のCM原作が採用されたことを知り、大変驚きました。締切りギリギリまで原案が生まれず、最初は「思いついたら投稿してみよう」という気持ちだったので、今回の結果を得て、初めて投稿して良かったと思いました。斎賀先生から採用された報告と出演依頼を聞かされた時も驚きましたが、自分が原作したCMに深く携わりたいと思い、快諾しました。いまは撮影を経て、CMが実際に放送されるという実感が少しずつ湧き、自分の作品が発表される嬉しさと、このCMによって若者層の投票率が向上するのかという不安があります。一人でもこのCMに込めたメッセージを受けてくれた人がいれば、僕にとってこの上ない喜びです。

『収穫祭』実施日:2011年7月28日(木)

運営スタッフ、参加者募集中!!!(詳しくは学生課窓口まで。)

学生の自主的な活動を企画段階から支援し、課外活動をより活性化するために、「学生企画活動支援金」制度があります。この制度は、活動の企画を公募し、大学や社会に貢献し、大学の声価を高めるとともに他の学生への刺激となると認められるものについて実施経費の一部または全額を援助するものです。

この制度を利用して、白根直樹君(経済学部4年)ら有志が「他学部・他学年との交流」を目的として企画した『収穫祭』の準備が始まりました。今回は第2講義棟の裏庭の一角を開墾して、4月14日にはジャガイモの種芋植え、7月4日には野菜の苗植え・種蒔きを行いました。

夏(夏期休業開始)ごろには栽培した野菜を収穫して、大鍋料理やバーベキューを行う予定です。みなさまのご参加お待ちしております!

それでは、参加した学生たちの声を紹介します。

僕たちは小学校以来のジャガイモの種植えを経験しました。久しぶりに持つ鍬や鋤はとても重く、すぐに体中が痛くなりました。農作業の過酷さを知るとともに、自分たちの現代っ子加減に愕然としました。

これからは、もっと体を動かしていこうと誓った日でした。

7月2日(土)、第2講義棟14階大会議室にて経済研究所主催の第37回講演会を開催しました。

講師には、職業能力開発総合大学校校長の古川勇二氏をお迎えし、『ボリュームゾーンを考慮した我が国ものづくり技術と経営』のテーマで講演をいただきました。

古川氏は、研究開発や技術者の養成、さらには、首都圏の産業クラスター形成に寄与されておられ、こうした経験をもとに、ものつくり中小・中堅企業の現状課題と将来像についての考えを詳しく語っていただきました。

講演会には、市民の方々、学生をはじめ、多数のご来場をいただきました。積極的に質問する方もおり、大盛況のうちに講演会は終了しました。

本学では、学生のみなさんが学生納付特例の申請をしやすいよう、キャンパス内でも受付できる環境とするため、平成23年度より学生納付特例事務法人制度の指定を受けて、従来、市区町村の国民年金担当窓口で行っていた学生納付特例制度の申請手続きが、学内で行うことができるようになりました。

詳しくは、以下の本学ホームページを確認してください。

申請手続きの詳細は、以下の問い合わせ先におたずねください。

[問い合わせ先]

駿河台大学学生課

042-972-1101