11月17日(月)に、本学7203教室にて平成26年度駿河台大学給付奨学生・父母会奨励金認定式が行われました。

認定式では、川村正幸学長から給付奨学生及び父母会奨励生の皆さんに認定書が授与されました。

11月17日(月)に、本学7203教室にて平成26年度駿河台大学給付奨学生・父母会奨励金認定式が行われました。

認定式では、川村正幸学長から給付奨学生及び父母会奨励生の皆さんに認定書が授与されました。

国税庁は、次代を担う若者が租税の意義や役割を正しく理解し、社会の構成員として税金を納め、その使い道に関心を持ち、更には納税者として社会や国の在り方を主体的に考える自覚を育てることを目的に、租税教育の充実に向けた支援を行っています。

本学は、その趣旨に賛同し、国税庁が定めた「税を考える週間」の11月12日(水)、経済経営学部の「財政学Ⅱ」及び「日本経済史Ⅱ」の合同授業の時間に、梶田美佐子 所沢税務署副署長を講師にお迎えし、地域の方々などにもご参加いただける公開授業として、「租税教室」の特別講義を実施しました。

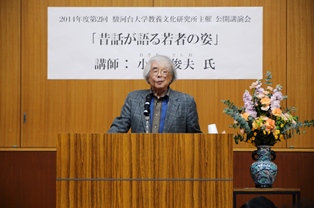

11月11日(火)13:20~14:50、小澤俊夫氏(小澤昔ばなし研究所所長・筑波大学名誉教授)をお招きし、第二講義棟4階7405教室にて、教養文化研究所主催公開講演会「昔話が語る若者の姿」を開催しました。

講演者の小澤氏は、長年、大学においてグリム童話と口承文芸全般の分析的研究に携わり、退官後は独自に「昔ばなし大学」を各地で主催するなど講演活動を精力的に行い、昔話の研究と語りの現場を結びつけることに努めていらっしゃいます。また、その地道な功績が認められ、2007年にヨーロッパ・メルヒェン賞を受賞、2011年にはドイツ・ヘッセン州文化交流功労賞を授賞されました。指揮者の小澤征爾氏の兄であり、息子に歌手の小沢健二氏がいらっしゃるというプロフィールも有名です。

今回の講演では、氏の専門の昔話の文法理論を一般向けにやさしく噛み砕きながら、昔話にある物語の語り口について説明をしていただきました。また、昔話が伝承される過程の中で、人間の生きる知恵として取り込んできた昔話のメッセージについて語っていただきました。特に昔話が語る若者像は、若者の成長過程のありようを昔話特有のおおらかな視点に根差すものであり、若い人たちに前向きに生きるメッセージを発しています。

教養文化研究所主催講演会は今回で通算38回目を迎えました。会場には約300名の地域の方々や学生にお越しいただき、大変盛会に行われました。

次回の講演会は来年度に予定しています。