12月25日(土)に、本学教職員と地域の市民らから成る駿大・地域フォーラムの会員十数名が、近隣の日豊鉱業の亜炭鉱を見学しました。大学からは原聰教授・吉田邦久教授・佐古年穂教授・平井純子准教授が参加しましたが、平井准教授から探訪記が寄せられましたので、以下に掲載します。(Y)

駿河台大学のすぐお隣に、日本で唯一「亜炭」を採掘している現役の炭鉱があります。日豊鉱業株式会社の武蔵野炭鉱です。普段は目にすることのできない炭鉱の施設ですが、このたび、代表取締役の豊田義継様のご厚意により、特別に見学させていただくことになりました。

「亜炭」とは石炭よりも炭化の度合いが低く、発熱量の低いもので、地質学では「褐炭」といわれます。大学周辺の地下にある約100~150万年前の地層「仏子層」は主として粘土質ですが、その中に亜炭が含まれています。化政文化の頃に編まれた武蔵国の地誌である『新編武蔵風土記稿』の「阿須ケ崖之図」には、亜炭を採掘する人物が描かれており、第二次世界大戦中までは燃料用として掘りだされていました。現在亜炭は土壌改良材として、家畜の飼料として、また水の浄化を助ける素材として、広く活用されています。

豊田様のレクチャーをお聞きしてから、ライトを携え水の滴る暗い炭鉱の中へ。

積み出し用の現役のトロッコの横をすり抜け、ぬかるんだ坑道を進んでいきます。坑道の総延長は4000m、今回歩いたのはその一部、深さ50 ~100 m の地点です。外の気温は日中でも10℃に満たず路面が凍結しているところもありましたが、坑内の温度は約18℃と快適でした。

歩きながらヘッドライトをあてると、天井にも壁にも層になった亜炭が。まるで映画「インディジョーンズ」の一場面に入り込んだような不思議な感覚にとらわれました。ここでの作業には高度な技術、そして熟練の技が必要であり、いつでも危険と隣り合わせの作業だということを、改めて実感しました。

外に出てから、トロッコを引くディーゼル機関車の見学。すでに40年ほどの年月を経て、メーカーではすでに生産を打ち切っているため、部品の調達に苦労している、とのこと。故障するたびに悩ましいのだ、との切実なお話がありました。

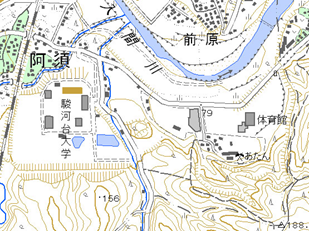

豊田様によると、ここと隣接する駿河台大学の敷地内の地下には比較的厚い亜炭の層と、戦時中に使われた坑道の跡があるとのこと。現在立ち入り禁止になっている場所(ホッケー場奥の森)では、崩落・陥没の危険もはらんでいるようです。早急な対応、そして飯能の産業遺産として残していくことの必要性を感じました。

帰り道、亜炭層を通ってきた水を試飲させていただきました。ミネラルたっぷりのまろやかな、それはそれは美味しい水でした。

今回、このような貴重な体験の機会を与えてくださいました日豊鉱業株式会社の豊田様、本当にどうもありがとうございました。