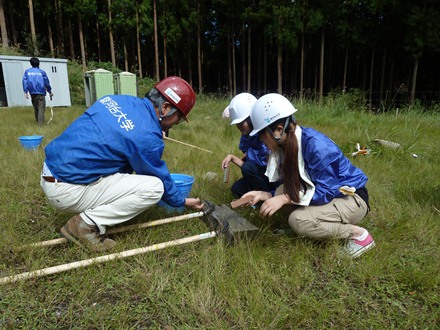

10月21日(金)~24日(月)まで学生29名が、七ヶ浜町災害ボランティアセンターで募集のあったボランティア活動に参加しました。

参加した学生の感想文をご紹介します。

私がボランティアに参加しようと思ったきっかけは、いつも使っているコンビニから東日本大震災の募金箱が無くなったことでした。

遠方に住む我々は、マスメディアの流す情報と間接的な支援でしか被災地と関わる手段がありません。それすら時間の経過とともに徐々に薄れていくのを見て、現地の現状を自分の目で確認したいと思いました。

現地の七ヶ浜ボランティアセンターに到着すると、三百人以上のボランティアが集まっていました。五十人程度のグループに分かれて現場に向かう途中、津波にあった地域を見渡すと、震災から半年以上経っているにも関わらず、被災直後から全く手のつけられていない場所がいくつもありました。車が泥に埋まり、日用品が散乱し、汚れたぬいぐるみが転がっていました。

私達はあらかた大きな荷物が片付いた家の泥の撤去やゴミの分別をしたのですが、これだけの人数で取りかかっても、二日間でようやく一軒が終了したのみでした。その他、海岸清掃や仮設住宅の整備など、まだまだやることはたくさんあります。

我々ボランティアは重機を操作できるわけでもなく、ただ小さな作業を積み重ねることしかできません。だからこそ、少しでも多くの人たちが、少しでも長く活動を続けていくことが大切だと思いました。

また参加する機会があったら積極的に取り組んでいきたいです。