外務省が行う、「2011年度日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画」に、メキシコ州と姉妹提携を結んでいる埼玉県を代表して参加する奨学生を募集します。

募集コース:スペイン語・メキシコ文化コース、専門コース

締切日:平成23年9月12日(月)

応募要件や応募書類につきましては、

『埼玉県日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画派遣奨学生』ホームページをご覧ください。

外務省が行う、「2011年度日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画」に、メキシコ州と姉妹提携を結んでいる埼玉県を代表して参加する奨学生を募集します。

募集コース:スペイン語・メキシコ文化コース、専門コース

締切日:平成23年9月12日(月)

応募要件や応募書類につきましては、

『埼玉県日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画派遣奨学生』ホームページをご覧ください。

8月20日(土)に宮城県宮城郡七ヶ浜町にて本学教職員7名、学生5名の計12名でボランティア活動を行いました。

今回は、本格的なボランティア活動を前提とした安全対策及び活動上の課題を確認することを目的としています。

8:00 ホテル出発

仙台市内のホテルに前泊し、七ヶ浜町災害ボランティアセンターに向かいます。

震災から約5ヶ月経った今でも、塀が崩れ、1階が浸水した建物をいくつも見かけ、津波の恐ろしさを実感しました。

8:45 七ヶ浜町災害ボランティアセンター受付

週末ということもあり、300名を超えるボランティアの方々が集まりました。

9:15 活動マッチング開始

本日要請のあったボランティア活動に、人員を振り分ける作業です。

2名はボランティアセンター内での作業、1名は被災した高齢者の話し相手、残り9名が民家の瓦礫撤去のチームに振り分けられました。

それぞれのチームにはリーダーがつき、活動内容説明の後、活動場所に向かいます。

活動場所では、リーダーより注意事項として次の3点の説明がありました。

1.地震が起きた場合の避難経路

2.無理をしない

3.写真撮影をしない(被災者の心境を配慮すること)

10:00 活動開始

民家の瓦礫撤去作業は、家の基礎しか残っていない土地で、主に瓦礫と雑草を土嚢袋に詰める作業を行いました。

無理をして怪我をしないように、20分活動したら、10分休憩を取りながらの作業です。

ボランティアセンターに戻り、昼食を挟んで黙々と作業を続けます。

15:00 活動終了

最初の雑草が生い茂っていた状況から見違えるほど綺麗になりました。

土嚢袋の山が瓦礫や雑草の量がどれほどあったのか物語っています。

作業終了後、ボランティアセンターに戻り、解散となりました。

今回の活動を踏まえて、10月21日(金)~10月24日(月)(駿輝祭に伴う休講期間)に第2弾のボランティア活動を行う予定です。

詳細が決まり次第、本学ホームページにてお知らせいたします。

8月24日(水)、本学体育館にて高校生対象のチアダンス教室を開催しました。

本学のチアダンス部コーチ(日本チアダンス協会インストラクター)が指導にあたり、約20名の方が参加しました。参加者はウォームアップの後、JAZZダンスを中心としたレッスンを2時間にわたって受けました。

参加者からは 「とっても楽しかった」、「今日1日でいろいろなことを吸収することができて嬉しかった」、「いい環境でできてありがたかった」 などの声が聞かれました。

参加された皆さん、お疲れさまでした!

9月3日(土)に行われるオープンキャンパス『模擬授業』の内容をお知らせします。

オープンキャンパスの集合時間は13時です。事前申し込みは不要です。皆様のご来場を心よりお待ちしています。

【法学部】

行方不明者の法律問題-もし生きて帰ってきたら...-(担当:上河内 千香子 准教授)

もし家族の誰かが消息を絶ったら...。その時、残された家族はその人が帰ってくるまで、再婚、相続など法律的な事柄は何もできないまま、ただ待っているしかないのでしょうか。そして、仮に長い月日が経った後にその人が帰ってきたら、その人がいないことを前提に築き上げた法律関係はすべてご破算になるのでしょうか。

この問題は、例えば、戦争で生死不明となった人や北朝鮮拉致被害者などについて考えられますが、昨年などは、所在確認が取れない高齢者の問題としても取り上げられました。民法では、家庭裁判所が、家族などの利害関係人からの請求に基づいて行方不明者(=失踪者)について「失踪宣告」を行い、このことにより失踪者は死亡したということになります。本講義では、一人の人間が「失踪」することにより、どのような法律問題が発生するかを考えます。

【経済学部】

経済の国際化-経済学-(担当:市川 哲郎 准教授)

いまやどの国の企業も、利益を確保するために工場を海外に移して生産しています。ヒトは知識や職を求めて自ら外国に移り住み、預金や投資で世界中から集められた巨額のカネは、24時間休む間もなく、瞬時のうちに利益を求めて世界中を飛び交っています。

グローバル化の背景には、世界各国の政治や規制の緩和、インターネットの出現があります。 国境は今やはるかに低い「垣根」になっているのです。そして、グローバル化から私たちは多大な恩恵を受けています。しかし、グローバル化とは、ある国の経済がその国だけでコントロールすることが難しくなるということも意味します。

世界中の国が、グローバル化が引き起こす不要の混乱に巻き込まれないために、各国で協力・協調することが必要であり、また求められているのです。今書いた事に興味がある方は、特に今年の8月にかけての新聞の一面や経済面のニュースを調べてみると非常に面白いと思います。

【メディア情報学部】

CM編集に挑戦-メディア情報学部の全コースを60秒で紹介-(担当:城井 光広 教授)

この模擬授業では、映像コンテンツの編集を体験します。

編集素材として用意されているのは、メディア情報学部の3つの専門コースである「映像・音響メディアコース」「図書館・アーカイブズコース」「デジタルデザインコース」の内容を紹介する映像クリップです。20分に及ぶこれらのクリップの中からシーンを選び、音楽や文字を入れて、60秒のCMを制作します。

この模擬授業を受けるための予備知識は必要ありません。気軽に参加してください。

【現代文化学部】

世界遺産を訪ねて-ヨーロッパの華麗なる文化遺産-(担当:小林 将輝 准教授)

最近何かと話題の「世界遺産」。ごく最近、日本でも小笠原諸島と岩手県の平泉が登録されてニュースになりました。

そんな世界遺産には、どんなものがあるのでしょうか? 世界遺産の宝庫、ヨーロッパの登録物件を見てみることにしましょう。きらびやかな宮殿、荘厳な大聖堂、歴史あるお城、木組みの家が立ち並ぶ街...どれもきっと訪れてみたくなるはずです。そして世界遺産を学びながら、ヨーロッパの華麗な文化についても一緒に勉強してみましょう。

【心理学部】

高齢者の心理-年をとるのも捨てたものじゃない-(担当:井上 勝也 教授)

若い頃には誰でも、自分が歳をとり高齢者になった姿など想像できないものです。実際あなたは、自分がおじいさん(おばあさん)になった姿を想像できますか?髪はどうなり、どこにどんなシワがよっていますか、孫はいますか、どんなところに住んでお金はどのくらい持っているでしょ う―。すべて想像もつかないですね。

にもかかわらず、たいていの人は高齢者を「目や耳が遠くなり病気がちになり、ひとに相手にされず、貧乏そして死を怖れている」などと思っています。でも、とんでもない。実際の高齢者は、そのようなプアな像とずっとかけ離れたところにいるのですよ。

福島県教育委員会より、平成23年度福島県奨学生の追加募集について募集がありましたので、ご案内します。

1 出願資格:

①福島県内の高等学校を卒業した者、もしくは高等学校卒業程度認定試験もしくは大学入学資格検定に合格した者(合格当時県内に住所を有していた場合に限る):

入学又は入学する目的をもって住所を移転するまで県内に引き続き6ヶ月以上住所を有しており、保護者が県内に居住していること。

②県外の高等学校を卒業した者:

卒業の月に福島県奨学資金を受けており、引き続き保護者が県内に居住していること。

【学力】:1年生は高校における最終2ヵ年の全履修科目の評定平均値が3.0以上、2年生以上の場合は、さらに大学における学業成績が所属学科の平均水準以上であること。

【注意事項】:同種類(貸与)の奨学資金を他から受けていないこと。他団体の奨学資金との併願のみ可能。併用は不可

2 貸与月額:40,000円(無利子)

3 貸与期間:平成23年4月分から正規の修業期間

4 申請締切:平成23年10月6日(木)

※募集要項は学生課で配布します。

※出願の際は、本人等が記入する書類のほかに「推薦調書」が必要です。事前に学生課宛に推薦調書の記入を依頼してください。

5 返還について:卒業の月の6ヶ月後から20年以内に半年賦にて返還

問い合わせ先:学生課(第2講義棟1階)

駿河台大学は、教育・研究・社会貢献活動等において顕著な業績を挙げた専任教員に、「プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー賞」を授与し、本学の教育・研究・社会貢献活動の活性化を図っています。

このたび、平成23年度「プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー賞」の選考を行い、狩谷求教授(経済学部)が選ばれました。

8月3日(水)、第二講義棟4階にて、夏休み親子映画会が開催されました。

今回は、「おまえうまそうだな」「ねこざかな/くまのおいしゃさん」を上映し、約700名が参加した大変盛況な会でした。

この映画会は、1990年から毎年開催しており、今年で22回目となります。

今年も、近隣の保育園・学童保育などの子どもたちや多くのご家族が来場し、心温まる作品を熱心に見入っていました。

映画会終了後は、学生食堂で食事をしたり、中庭で遊んだりと、子どもたちの元気な声がキャンパス内に響き渡り、映画だけでなく「大学生気分」も十分に楽しんだ様子でした。

なお、当日は記念品として、参加者全員に本学体育館とスクールバスをかたどったオリジナルペーパークラフトを配布しました。

8月19日(金)に行われるオープンキャンパス『模擬授業』の内容をお知らせします。

オープンキャンパスの集合時間は13時です。事前申し込みは不要です。皆様のご来場を心よりお待ちしています。

【法学部】

川で釣った魚は誰のもの?-所有権の取得原因-(担当:竹内 俊雄 教授)

私たちは川や海で釣った魚は自分の物になることを知っています。また、山で野兎を確保すれば、この兎が自分の物のなることを知っています。

さて、このような法的根拠は何でしょうか。民法は、所有者のいない動産(これを無主物といいます)を所有する意図で所持するとその者にその所有権が帰属するものと規定しています。この規定により、魚や兔が自分の物になったわけです。

このように契約をせずに、所有権を取得できる場合につき、一緒に勉強しましょう。

【経済学部】

私たちの税-財政学-(担当:野田 裕康 教授)

スウェーデンなどの北欧諸国は税金が高いことで有名です。例えば日本の消費税に相当する付加価値税の税率は現在25%です。しかし北欧諸国は福祉国家の代表国と言われているように、政府が国民に与えてくれる様々な無料もしくは安価なサービス、例えば、医療や教育や年金制度が充実しています。

一方、日本の税制はどうでしょうか。例えば消費税の税率は現在5%です。皆さんが将来もし病気になったり、老後の人生を考えたりするとき、政府はどのようなサービスを与えてくれるのでしょうか。

この模擬授業では、私たちの暮らしの中にある様々な税を取り上げ、判り易く解説していきます。受講にあたって難しい予備知識は要りません。いろいろな税があることを学び、その税の役割に関心を持ってみましょう。きっと世の中のしくみが一層明瞭になって見えてくるでしょう。

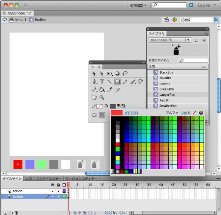

【メディア情報学部】

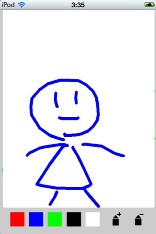

iPod/iPhoneアプリ制作を知る-デジタルデザインコース体験-(担当:丸山 裕孝 教授)

iPhoneに代表されるスマートフォンのアプリケーションはどのように作成されるのでしょうか?

アプリ作成と聞くと、何か難しいプログラミングが必要という印象があるかもしれません。実際は、簡単なアプリの作成であれば難しくはありません(さすがに本格的なゲームソフトなどのプログラミングは難しいですが)。ただし、スマートフォンならではのコツがあります。画面の大きさ・操作形態がPCとは大きく異なるため、ボタンの大きさ・位置、操作方法など使い勝手に気を配らなければいけません。

この授業では、一人一台ずつ貸与されるiPod Touchで動くお絵かきソフトを実際に作成します。ボタンの配置・大きさなど使い勝手を考えて作業しながら、アプリ制作について考えてみましょう。授業ではAdobe Flash CS5 というソフトを使って制作を行いますが、簡単なお絵かきソフトを使うように、どなたでも取り組めます。ぜひ参加してください。

ミュージアムディスプレイを知る-図書館・アーカイブズコース体験-(担当:野村 正弘 教授)

【現代文化学部】

スポーツ選手のコンディショニング-効果的なトレーニングについて考える-(担当:大森一伸 准教授)

多くのスポーツ選手が、自身の競技力を向上させるために筋力トレーニングを実践しています。ではなぜ、筋力トレーニングは競技力を向上させるのでしょうか?また、最近、筋力トレーニングの一種でスタビラーゼーション(コアトレーニング、体幹トレーニングなどともいいます)が盛んに行われていますが、何のために行っているのでしょうか?

自分が選手として活躍する、あるいは近い将来、指導者として教師として活動するときに、トレーニングの科学的根拠を知っておくとトレーニングが楽しいですし、自分にとって必ず有益です。そしてここが重要なことですが、このようなスポーツ活動の科学的根拠を知ることが、大学で学ぶことの目的(楽しみ)の一つです。

【心理学部】

プロファイリングの可能性-犯罪心理学入門-(担当:小俣 謙二 教授)

犯罪心理学の1領域に「捜査心理学」というものがありますが、今回はドラマや報道などで皆さんご存じの「プロファイリング」について説明し ます。プロファイリングにはマスメディアなどの影響で誤解がありますので、講義ではその基本を説明します。

まず、プロファイリングには2つの方法があり、それは全く異なる考え方に基づいています。また、種類も複数あります。それらを分かりやすく説明します。また、最後に、警察、司法関係の仕事の中での心理職について簡単に紹介します。

8月18日(木)に行われるオープンキャンパス『模擬授業』の内容をお知らせします。

オープンキャンパスの集合時間は13時です。事前申し込みは不要です。皆様のご来場を心よりお待ちしています。

【法学部】

児童虐待をどう防止するか-児童虐待の原因から見た対策とは?-(担当:吉田恒雄 教授)

児童虐待の悲惨な事件が続いています。1週間に一人以上の子どもが、親の虐待で命を落としています。なぜ自分の子どもなのに虐待をしてしまうのでしょうか?

こうした事件を防止するにはなにが必要なのでしょうか?この授業では、児童虐待の原因はなにか、それに対して、「国や市町村そして私たちはなにをすべきなのか?」について実際の事例をもとに考えていきます。

【経済学部】

新しい店舗をどこに出店すべきか-経営学-(担当:南林 さえ子 教授)

お店の売上に影響する要因は何でしょう。商品、売り方、店の大きさ、店員のサービスなどいろいろありますが、コンビニエンスストアやマクドナルドなど、商品や店の大きさが標準化されているチェーン企業でも、売上は店によって違います。売上はお店がどこにあるかという「立地」で大きく異なるのです。

立地は、来店手段で分ける通行人立地とロードサイド立地と、周辺にいる人々によって分ける住宅地立地、繁華街(商店街)立地、オフィス街立地、学生街立地、駅前立地、郊外立地などがあります。

またお店に来店を期待できる消費者が分布する地域の広がりのことを「商圏」といいます。最も単純な考え方ではお店を中心として半径○kmの円と考えますが、移動時間で表す方が一般的です。商圏の中にどんな人が住んでいるかで、売上は変わります。

この模擬講義では、出店を考える際に企業が考えるべき、店舗の土地/建物や立地環境などの立地要因と、店舗周辺の競合や商圏環境を考える商圏要因を明らかにして、出店候補地での売上を予測します。私達の身近なお店の立地も評価してみませんか。

【メディア情報学部】

CM編集に挑戦-メディア情報学部の全コースを60秒で紹介-(担当:間島 貞幸 准教授)

この模擬授業では、映像コンテンツの編集を体験します。

編集素材として用意されているのは、メディア情報学部の3つの専門コースである「映像・音響メディアコース」「図書館・アーカイブズコース」「デジタルデザインコース」の内容を紹介する映像クリップです。20分に及ぶこれらのクリップの中からシーンを選び、音楽や文字を入れて、60秒のCMを制作します。

この模擬授業を受けるための予備知識は必要ありません。気軽に参加してください。

情報検索がわかる-図書館・アーカイブズコース体験-(担当:杉江 典子 准教授)

図書館の情報サービスは、紙の情報源のみを利用していた時代から、データベースやインターネットを利用する時代へと大きく変化しつつあります。この授業では、皆さんにとって身近なインターネットについて、情報サービスに利用するという立場から知っておきたい情報検索の基本を学びます。検索スキルを一歩進めてみませんか?

【現代文化学部】

「悪女」か「悲劇の王女」か、それとも?-マリーアントワネットをめぐるイメージ形成-(担当:増田久美子 准教授)

フランス王妃マリー・アントワネットは「世界三大悪女」のひとりとして、わたしたち日本人にもおなじみの歴史的人物です。また、フランス革命という時代を背景に、悲壮な最期をとげた「悲劇のヒロイン」としても知られています。

最近では『マリー・アントワネット』というハリウッド映画が公開されました。そこには「悪女」でもない「悲劇のヒロイン」でもない、まったく新しいタイプの王妃が登場していました。なんと、綺麗なドレスや可愛らしいお菓子に囲まれてうきうきする「普通の女子」が、フランス王妃として描かれていたのです。この、従来のイメージを覆すアントワネット像はいったい何なのでしょうか。映像や少女コミック等を通して、アントワネットをめぐるイメージ形成の問題について探っていきましょう。

【心理学部】

夢の分析-臨床心理学-(担当:角田 京子 教授)

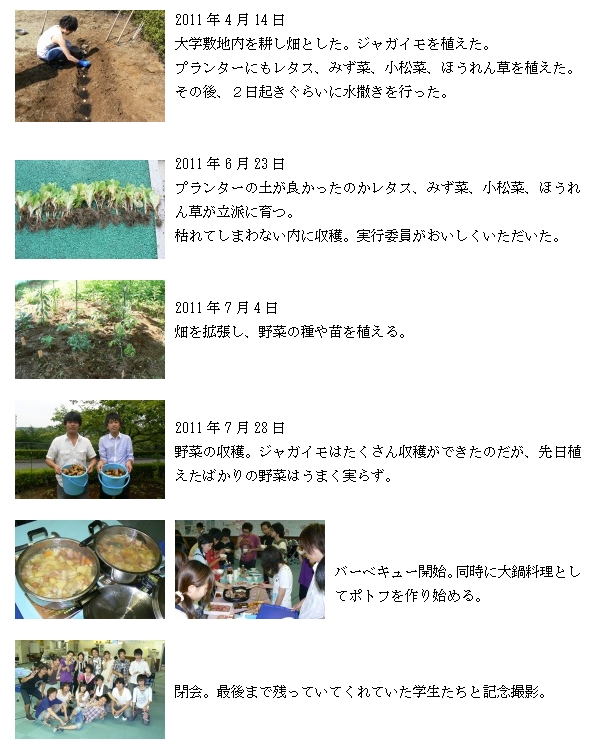

『収穫祭』実施日:2011年7月28日(木)

学生の自主的な活動を企画段階から支援し、課外活動をより活性化するために、「学生企画活動支援金」制度があります。この制度は、活動の企画を公募し、大学や社会に貢献し、大学の評価を高めるともに他の学生への刺激となると認められるものについて実施経費の一部または全額を援助するものです。

この制度を利用した、白根直樹君(経済学部4年)ら有志が企画した『収穫祭』が実施されました。当日は昼ごろから雨が降るとの予報であったため、急遽「学生ラウンジ」での開催となりました。室内での開催となりましたが80名程の参加があり、談笑しながらバーベキューの準備や会食が行われ、盛大なうちに会も終了となりました。

それでは、参加した学生たちの声を紹介します。

4月中旬に動き始め、約3カ月に亘り野菜を育てました。当初は、仕事のような感覚でただ単に水やりを行っていましたが、種から育てていたせいか、発芽すると、急に愛着がわき始め、わが子を育てているような感覚を抱きました。

5月の後半にもなると、プランターで植えていた野菜はこれ以上育たないだろうというほど育ち、 やむなく、収穫を行いました。元気に育っていたのに、収穫祭で振る舞えずとても残念に思いました。

収穫祭では、学生や職員の方の協力もあり、80人近くの参加者で賑わいました。目標としていた100人には及びませんでしたが、みなさんに楽しんでもらえたようなので喜ばしい限りです。

最後になりましたが、第3回収穫祭に来ていただいた、学生や職員の方々ありがとうございました。